Разработка КМД — это всегда командная история. Можно нарисовать формально правильные чертежи, но если заказчик, проектировщик и завод металлоконструкций говорят на разных языках, на объекте почти гарантированно начнутся сюрпризы: детали не лезут в стаканы фундаментов, отверстия не совпадают, монтажники стоят, кран «ест» часы, а все участники ищут виноватого. Правильно выстроенное взаимодействие делает этот процесс предсказуемым: каждый понимает свою роль, свои границы ответственности и порядок обмена информацией. Тогда КМД становятся не набором файлов, а рабочим инструментом, который реально помогает строить.

Кто за что отвечает: роли участников в процессе КМД

Для начала важно честно определить, кто какую задачу решает. Заказчик (или технический заказчик) формирует потребность и задаёт рамки проекта: функциональное назначение здания, бюджет, сроки, требования по эксплуатации, особенности технологии производства или хранения, которые могут влиять на конструктив. Он не обязан разбираться в нюансах болтовых соединений, но обязан чётко сформулировать, что нужно получить в итоге: температурный режим, возможные нагрузки от оборудования, требования к габаритам, доступу техники, возможным будущим реконструкциям.

Генеральный проектировщик отвечает за концепцию и расчётную схему. Именно он выпускает КМ, КЖ, КЖИ, обеспечивает соответствие нормам, устойчивость и надёжность всего каркаса. Его задача — не только рассчитать сечения, но и продумать ключевые узлы, задать логику работы конструкции, учесть взаимодействие с другими разделами проекта. По сути, КМ — это «скелет» здания, на который затем «наращивается мясо» в виде деталировочной документации.

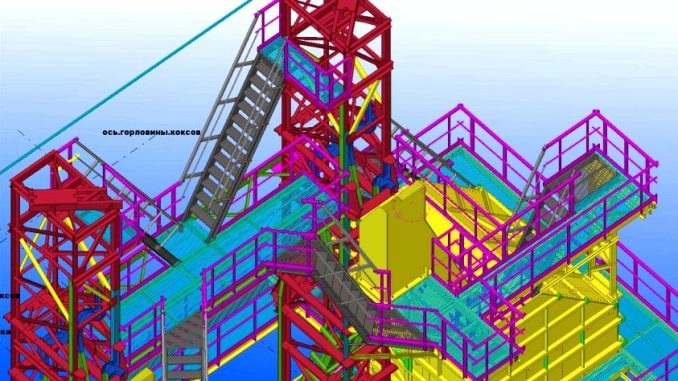

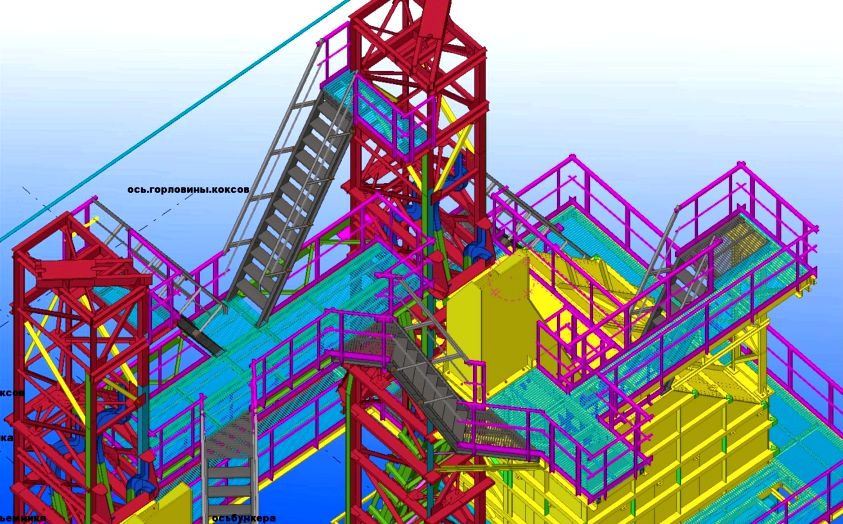

Разработчик КМД и завод металлоконструкций находятся на связке между проектом и реальным производством. Иногда это один и тот же субъект (КМД делает инженерный отдел завода), иногда — отдельная специализированная компания, которая затем передаёт документацию на разные производства. Их ответственность — превратить расчётную схему и общие узлы в детальный, технологичный комплект чертежей, пригодный для изготовления и монтажа. При этом они не имеют права «по-тихому» менять конструктивную схему, даже если так удобнее варить. Любое принципиальное изменение должно возвращаться на согласование к автору проекта.

Отдельно стоит упомянуть монтажную организацию. Формально она нередко появляется «в конце цепочки», но её опыт и замечания крайне важны. Монтажники лучше всех знают, что реально можно собрать на высоте, а какие решения превращаются в вечную борьбу с доступом к гайке или невозможность затянуть болт. Там, где их мнение учитывают ещё на стадии КМД, количество переделок на площадке резко падает.

Передача исходных данных и требований: что нужно для старта

Процесс разработки КМД начинается не с открытия программы, а с аккуратного сбора исходных данных. Проектировщик передаёт разработчику КМД утвержденный комплект: чертежи КМ, архитектурно-строительные решения, КЖ/КЖИ, схемы нагрузок, спецификации, перечень изменений по ходу согласований. На этом этапе крайне важно убедиться, что в руках именно «актуальная версия», а не какой-нибудь промежуточный вариант, забытый в почте или мессенджере. Любой «лишний» класс бетона или смещённая ось, не отражённые в КМ, потом вылезут в виде несовпадений и переделок.

Параллельно заказчик формализует свои требования к металлоконструкциям: допускаемые марки стали и классы болтов, предпочтительные типы соединений, ограничения по габаритам и массе сборочных единиц (например, исходя из возможностей крана или логистики), требования к антикоррозионной защите и покрытию, к маркировке и упаковке изделий. Всё это лучше собрать в виде технического задания на КМД, а не разбрасывать по устным просьбам и перепискам.

Сюда же попадают требования завода: какие максимальные длины и толщины он может обрабатывать, есть ли ограничения по типам швов, умеет ли работать с высокопрочными болтами определённого класса, какие форматы файлов и спецификаций ему нужны для удобной работы. Если игнорировать производственные реалии, можно нарисовать идеальную с точки зрения расчёта конструкцию, которая окажется мучительно сложной и дорогой в изготовлении. Качественные чертежи деталировочные понятны и заводу, и монтажникам: по ним легко изготавливать элементы и собирать каркас на объекте.

Текущая коммуникация: вопросы, узлы, разногласия

Как только разработчик КМД начинает моделировать каркас и прорисовывать узлы, у него неизбежно возникают вопросы. Где-то не хватает информации в исходных чертежах, где-то схема не стыкуется с реальными допусками, где-то расчётные узлы оказываются неудобными для производства или монтажа. На этом этапе крайне важно, чтобы все участники были готовы оперативно включаться в диалог, а не «прятаться» за формулировкой «делайте по нормам».

Здоровая практика — вести вопросы в виде перечня с нумерацией: «Вопрос 1 — узел стыка колонны с ригелем на отметке такой-то, предлагаем следующие варианты…», «Вопрос 2 — отсутствие данных по закладным в плите…» и т.д. Ответы фиксируются письменно, чтобы через месяц никто не спорил, «кто кому что сказал по телефону». То же касается и замечаний: проектировщик КМ, заказчик и завод должны видеть общий список согласований и актуальный статус каждого пункта.

Особая зона внимания — нестандартные узлы и участки, где сходятся интересы нескольких разделов. Например, место опирания металлоконструкций на ж/б конструкцию с насыщенной арматурой, участок с большим количеством инженерных коммуникаций, зона установки тяжёлого оборудования. Здесь часто приходится совместно пересматривать исходные решения: подвинуть вырез, изменить тип закладной, перераспределить нагрузки. Если такие вещи решаются «на ходу» уже на площадке, это всегда дорого; если заранее — становится нормальной рабочей частью процесса.

Передача КМД на завод и работа с обратной связью

Когда комплект КМД выходит на стадию предварительной готовности, наступает момент передачи документации на завод для технологической оценки. Производственники смотрят на чертежи уже с другой оптики: насколько удобно резать и сверлить, нет ли слишком мелких и тонких деталей, которые будут «гулять» при сварке, влезают ли сборочные единицы в габариты печей, камер покраски, оснастки. Очень часто именно на этом этапе звучит фраза «давайте упростим» — и это нормально, пока не затрагивает расчётную схему.

Важно, чтобы такие предложения не принимались кулуарно. Завод формирует свои замечания списком, разработчик КМД отмечает, какие из них можно реализовать без изменения прочностных характеристик, а какие нужно вынести на согласование к автору проекта КМ. После этого принимается совместное решение, и только затем вносятся изменения в модель и чертежи. Если же завод начинает самовольно «подправлять» документацию под себя, это прямой путь к потере управляемости: на руках у разных участников оказываются разные версии, а на стройку приезжает то, чего нет ни в одном официальном комплекте.

После согласования доработанный комплект КМД выпускается в статусе «к изготовлению» и передаётся заводу в оговорённых форматах. Часто помимо PDF/печати нужны исходные файлы для генерации NC-программ, ведомости металлопроката в машиночитаемом виде, данные для автоматизированного раскроя. Чем лучше стороны договорились об этом на старте, тем меньше «ручной работы» придётся выполнять технологам.

Монтаж, изменения и долгосрочное сотрудничество

Даже при идеально выстроенном взаимодействии в процессе монтажа могут возникать непредвиденные ситуации: фактические отклонения железобетонных конструкций, изменения инженерных трасс, корректировки по размещению оборудования по инициативе заказчика. Важно, чтобы цепочка обратной связи не обрывалась на этапе «услышали монтажников и что-то подрезали по месту». Любое серьёзное изменение нужно возвращать в проект: фиксировать, корректировать КМ и КМД, обновлять спецификации, выпускать официальные листы изменений.

Там, где участники на это не ленятся, со временем формируется база типовых решений, проверенных узлов и рабочих регламентов. Завод привыкает к «почерку» конкретного проектировщика, а проектировщик — к возможностям завода. Заказчик видит, что ошибки не заметаются под ковёр, а разбираются и превращаются в опыт. Это и есть основа долгосрочного сотрудничества: не искать виноватых, а накапливать и использовать практику.

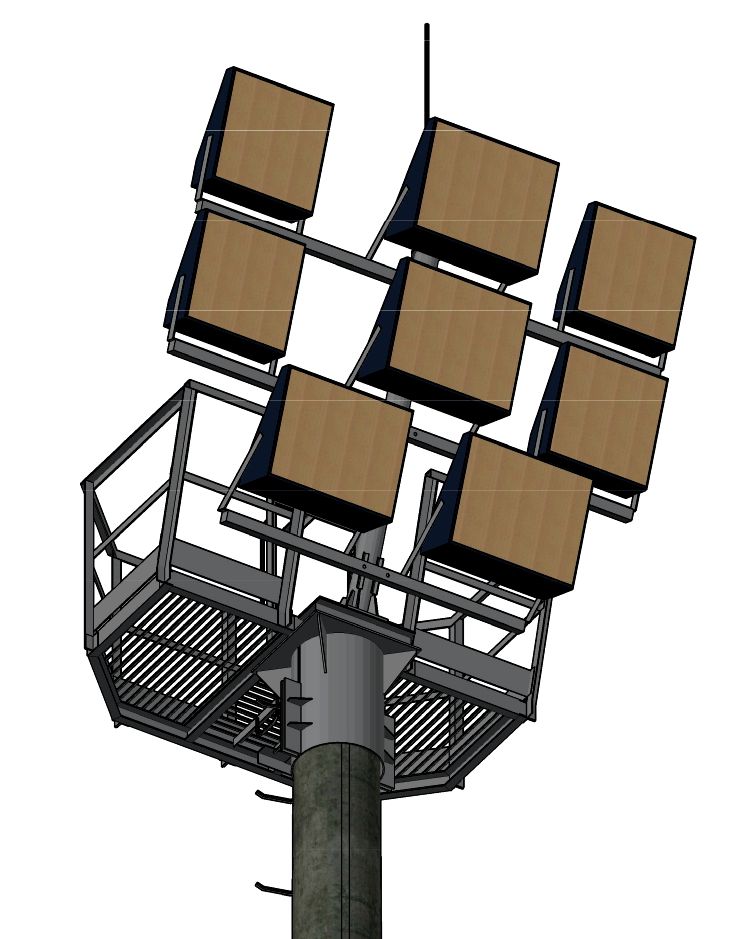

Хороший показатель такого уровня взаимодействия — появление единых стандартов КМД: фирменных библиотек узлов, унифицированных схем соединений, согласованных форматов ведомостей и маркировки. Новый объект в таких условиях начинается не с хаотичных попыток «как бы сделать», а с уверенного опирания на уже отработанную систему. КМД в этом случае перестаёт быть разовым продуктом и превращается в устойчивую технологию работы с металлоконструкциями.

В результате именно качество взаимодействия заказчика, проектировщика и завода определяет, во что превратится комплект КМД на практике: в живой рабочий инструмент, который экономит время и деньги, или в формальный набор листов, вокруг которых постоянно возникают конфликтные ситуации. Там, где с самого начала выстроен честный диалог, понятное распределение ролей и прозрачный документооборот, металлокаркасы изготавливаются и монтируются спокойно, без лишнего стресса и авралов.